봄의 시작 입춘날, 담양 봉산마을에서 만난 박성춘(朴成春. 69) 씨가 ‘대나무 발(竹簾)’을 하나 펼쳐 보이며 “거북이가 쓴 글씨가 보이냐”고 묻는다.

| |||

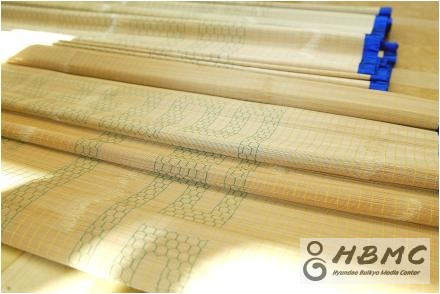

가느다란 댓살을 촘촘히 엮은 대발에는 거북이 등처럼 6각형을 한 문양(龜甲紋) 수만개가 모여 ‘萬壽無疆(만수무강)’이란 글씨를 형성하고 있었다.

1984년 대한민국전승공예 대전에서 입상한 작품이다. 이것을 계기로 그는 지난 1990년 전라남도 지방 무형문화재 23호 죽렴장(竹簾匠)으로 지정됐다.

세계유일의 죽렴장이 만든 최고의 수작이기에 세계명품이다. 그러나 이 대발에는 보이지 않는 그만의 우직함이 담겨있다. 공예대전 때 심사관들이 대발을 뒤집어놓고 심사를 했다. 그래서 대발에 새겨진 글씨를 단순한 문양으로만 본 것이다. 그 후 그의 작품은 심사장에서 만날 수 없게 됐다.

| |||

‘대나무 발’로 불리는 죽렴은 가늘게 쪼갠 대나무 살을 명주실로 엮은 가리개다. 더위를 피해 문을 열고 겉옷을 벗을 때 치던 것이 대발이다. 나이어린 왕을 대신해 국정을 처리하던 수렴청정도 대발을 사이에 두고 했다. 안에서는 밖이 보이지만 밖에서는 안이 잘 보이지 않는 다용도 차단막이다.

“이것이 모양은 간단해 보여도 만드는 것이 솔찬이 어려워, 대살이 끊어지지 않고 가늘고 길게 뽑을려면 10년은 해야 되거든”

저쪽이 ‘보이는 듯 보이지 않도록’하기 위해서는 대살을 얼마나 가늘고 모나지 않게 뽑느냐에 달려있다. 그가 뽑는 대살의 크기는 0.7mm이다. 일본의 어느 박물관에 소장된 작품이 0.9mm라고 하니 그의 대발이 일본에 가면 문화재가 되어 영구 보존될 것이다.

| |||

대발에 이용되는 대나무는 왕죽과 분죽이다. 그는 부드럽고 수명이 긴 분죽을 쓴다. 2-3년생 대나무를 겨울인 이때쯤 채취해서 두께 1mm, 길이 140cm 크기로 쪼갬질을 한다. 다시 구멍 뚫린 철판에 대살을 넣어 훓는 조름작업을 한다. 이 작업이 만만치 않다. 조금만 속도가 빠르거나 늦으면 모양이 균일하게 빠지지 않는다. 처음부터 끝까지 0.7mm가 되도록 하기위해서는 서너번 조름질을 해야 한다.

“이 일은 스님들 수행하는 것하고 별반 다른 것이 없어. 단지 스님들은 화두를 챙기는데 나는 머리를 비우지. 스님은 화두 잡고 ‘행주좌와 어묵동정’ 줄창 늘어져야 하지만 이것은 머릿속에 뭔가 나타나면 여지없이 대살이 끊어지고 말거든”

| |||

그렇다고 그는 손재주가 남 다른 것도, 일을 잘 하는 것도 아니다. 단지 쉬지 않고 할 뿐이다. 남이 나뭇짐을 열 짐 하면 그는 하루에 세 짐 했다. 3일쯤이면 남들과 같이 열 짐이 되어 결국 나뭇짐은 같아진다. 애들에게도 비가 온다고 뛰지 말라고 가르친다. 옷에 흙탕물만 튈뿐이기 때문이다. 다른 사람의 잣대로 보면 그의 생활은 늘상 손해보는 삶이다. 그래서 스스로 ‘바보’라고 한다.

사실, 그는 60년대 초반 대학에서 법학을 공부한 수재다. 당시 대나무골 담양에서 대학에 다니는 이는 손으로 꼽았다. 남들처럼 번듯한 직장생활도 했다. 고시공부를 위해 백양사 서영암에서 살기도 했다. 그렇지만 사회생활은 뜻한 바대로 되지 않았다.

어느날, 집에서 아버지를 도와 죽렴작업을 하다보니 몸이 가벼워지는 것을 느꼈다. 스트레스에 짓눌린 머리도 맑아지고, 세상에 이보다 편한 것이 없었다. 할아버지 때부터 해오던 일이니 죽렴작업은 이미 내면 깊숙이 천직으로 자리 잡고 있었던 것이다.

| |||

조금질이 끝난 대살 1800개를 103개의 고들개 명주실로 엮어야 대발이 하나 완성된다. 대살을 엮을 때도 줄을 똑같은 힘으로 조여야 한다. 오고가는 줄의 힘이 다르면 매끈하게 묶이지 않는다.

대나무는 특성상 동쪽과 서쪽마디의 길이가 0.3mm 차이가 난다. 이 차이를 제대로 살려 마디를 이어가야 한다. 그랬을 때 마디가 왔다갔다하며 생동감 있게 살아난다. 그만이 가지고 있는 세계 제일의 기법이다.

| |||

그러기에 어느 때보다도 머리를 비워야할 때가 엮음질이다. 부인과 둘이서 꼬박 2주일은 엮어야 작품하나가 나온다. 이때는 서로 아무말도 하지 않는다. 이심전심으로 불법이 전해지듯, 마음과 마음으로 서로가 짝을 이뤄 손을 움직인다. 치솟는 생각을 억지로 억누르겠다는 생각마저도 없다. 그대로가 ‘무념무상’이다.

지난 여름이었다. 엮음질도 마무리 단계에 접어들 무렵, 글씨에 물을 들이는 과정에서 ‘이제 다 되어간다’는 마음이 일었다. 글씨에 사용하는 매직에 기름을 많이 넣었다. 잠깐 쉬었다가 했어야 했는데 ‘설마’하며 일을 서둘렀다. 엮음질을 끝내고 보니 기름이 흘러 색이 번지고 말았다.

| |||

일년 전에 다듬어놓은 대살, 두 사람이 2주간 혼신을 다한 엮음질이 모두 허사가 되고 말았다. 50년이 넘도록 했건만 여전히 욕심이 문제였던 것이다.

“대살을 엮는 것은 인연을 엮는 것과 같아. 억지로 당기거나 밀면 틀어질 뿐이야. 세상살이도 인연의 연속이잖아. 인연따라 순리대로 살아야해. 괜한 욕심부리지 않고 살다 가야지”