| |||

세종의 위업을 꼽자면 손가락, 발가락이 부족하다. 그 중 엄지손가락의 몫은 한글 창제다. ‘나랏말씀이 중국과 달라 문자와는 서로 사맛디 아니할쌔…’ 지금도 달달 외고 있다. ‘國之語音 異乎中國…’ 이것 역시 자다가 깨워도 왼다. 전자가 108자고 후자가 54자다. ‘월인석보’ 장수는 108쪽, 국보 70호 훈민정음(책자)은 33장으로 구성되었다. 야릇한 냄새가 감지된다.

한글 창제 후 집현전 부제학 최만리, 집현전 학사 신석조, 김 문, 정창손이 올린 상소는 이렇다. ‘굳이 언문을 만들어야한다 하더라도 마땅히 재상에서 신하들까지 널리 상의한 후에 행하여야 할 것인데 갑자기 널리 펴려 하시니 그 옳음을 알지 못하겠나이다.’ 성삼문은 한글이 창제될 무렵 집현전에 들어왔고 신숙주는 창제 2년 전에 들어왔으나 그 다음해 일본으로 갔다. ‘한글 창제의 기획 및 총괄=세종, 실무 담당=집현전 학사들’이란 통념에 의문이 간다.

민족사 위업에 기여한 공으로 훈장은 고사하고 실록에 기록조차 되지 않은 혜각존자 신미 대사를 떠올린다. 범어, 티베트어, 각필 부호는 신미 대사의 능력 안에 있었다. 훈민정음 창제 후에는 불서의 번역 간행에 깊숙이 관여했다. 세조가 간경도감을 설치하여 책임을 맡겼다. <석보상절> 편집 책임, <원각경> <선종영가집> <수심결> 등을 직접 번역했다. 훈민정음에 달통하지 않고서는 불가능하다. 나중에 한글을 배워서 번역했다면 시간적, 물리적으로 불가능하다. 국어학자들도 동의한다. ‘한글 창제에 참여한 스님이 주도면밀한 노력을 은밀하게 기울인 까닭은 새로운 문자를 창제한 큰 목적 중 하나가 불교의 보급에 있었기 때문이다. 종교적 염원이 어지 부분의 글자 수를 불교에서 신성한 수로 여기는 108자와 그 절반인 54자, 또다시 그 절반인 27자 등으로 조절하는 등 은밀한 방법을 통해 반영됐다고 생각한다.(김광해 서울대 교수)’

이러한 숫자는 우연의 일치라고 보기에는 너무 정교하다. 그러나 한글 창제와 보급에 대한 신미 대사의 공적에 대해서는 조선조의 사정은 매우 인색하다. 대 그림자 마당을 쓸어도 마당에는 흔적 하나 남지 않는다. 원로 국어학자 이숭녕 선생은 이렇게 애석해했다. ‘신미는 불경 번역에 큰 공헌을 했다. 그의 행적이 뚜렷하지 않음은 그의 처세의 일단이 아닌가 한다. 고승이 후세에 남긴 법어, 시, 글 한편 없다는 것은 너무도 적막한 생애를 스스로 걸어간 것 같고 속세의 허무가 신미로 하여금 자취를 남기지 않게 한 것이 아닌가 여겨진다’라고.

몇 가지 상상적 추론을 해본다.

첫째, 한글 창제는 공개적 국책사업이 아니다. 연일 어전 회의를 거쳐 추진한 사업이 아니다. 그러면 벌떼 같은 대신들의 반대를 감당할 수 없다. 실록에도 한글 창제에 대해 논의했다는 기록은 한마디도 없다. 세종의 은밀한 독자 작업의 산물이다. 금융실명제 실시, 하나회 척결과 같은 것이다.

둘째, 창제 과정에 집현전 학사들의 도움은 없었다. 창제 후 그들 또한 반대 상소를 올린 것이 증거다.

셋째, 어학에 능한 신미 대사가 흔적을 남기지 않는 그림자로 도왔다. 공적에 대한 기록은 없고 어용승이란 비난의 기록만 있다. 그 역시 세종과의 은밀한 밀약으로 자신의 기여에 대해 일체 기록물을 남기지 않았다. 세종의 요청으로 왕의 침전에서 법문을 하기도 했다. 어찌 법문만 했을까. 탁월한 언어학 교습이 은밀히 이루어졌다. 세종은 한글 창제 후 활용, 배포에 대해서도 승가의 도움이 필요했다. 왕성한 불경 언해가 그것이다.

혁명은 화려하나 혁명가는 외롭다. 무혈 문자혁명을 달성한 세종은 생애 후반부에 불교에 귀의한다. 숭유억불의 국시를 바꾸지는 못했지만 불사를 자주 행하고 경전 읽기를 즐겼다. 대궐 안에 내불당을 세워 예불을 올렸다(세종 30년). 조정 대신, 집현전 학사, 성균관 유생들의 간언과 상소가 끊이지 않았다. 그러나 세종은 흔들리지 않았다. 그의 뜻이 견고했고 업적은 화려했다. 지지율 역시 상한가다. 성공한 혁명가는 은은하게 삼보에 귀의했다.

모든 정치가는 혁명가를 꿈꾼다. 일세를 풍미할 회오리를 만들길 원한다. 그러나 자기희생을 동반한 혁명이 아니라면 바람만 일으켜 민심을 혼미케 한다. 무지개와 꽃보라를 만들어 혹세무민한다. 수하들은 명분 만들기에 바쁘다. 그런 미혹을 민초들도 즐긴다. 혁명의 허전함을 느낄 때면 어느새 한 생애가 끝난다. 역사가 이어지는 한 지속적으로 고맙게 사용할 물건을 만들어준 제왕, 혁명가의 이름이 세종이다.

대학 은사이신 국어학자 이동림 선생은 생전에 이런 말씀을 하셨다. ‘세종대왕이 만드신 스물여덟 자로 나는 평생 먹고 산다. 어디 나 하나뿐인가. 고마운 일이지. 허허!’

영릉은…

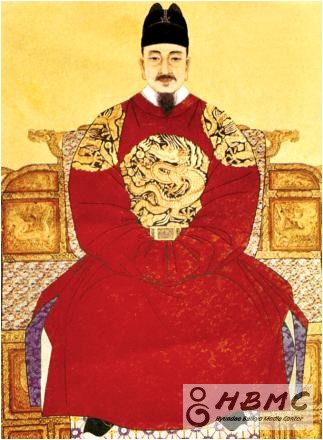

세종(1397~1450)과 비 소헌왕후(1395~1446)심씨의 합장릉이다. 22세에 등극하여 54세로 승하할 때까지 32년간 재위한 세종은 추종을 불허하는 성군이다. 근처에 효종의 영릉(寧陵)이 있어 합하여 영녕릉으로 불린다. 사적 제195호. 경기도 여주군 능서면 왕대리 산 83-1 면적 65만4322평이다. 원래 헌릉(서초구 내곡동) 서쪽에 있었으나 1469년(예종 1년) 이곳으로 옮겼다. 조선 최고의 명당이라고 풍수가들은 입을 모은다. 산세가 모란꽃봉오리가 둘러싼 모란반개형(牧丹半開形), 용이 돌아와서 정남향으로 영릉을 쳐다보기에 회룡고조형(回龍顧祖形), 주위 산세가 봉황이 날개를 펼치고 알을 품듯 능을 감싼다 해서 비봉포란형(飛鳳抱卵形)이라고도 한다.

정치적 풍파 때문에 멀리 묻힌 2대 정종(후릉, 개성), 6대 단종(장릉, 영월)을 제외하면 도성에서 가장 멀다. ‘왕릉은 도성 100리 안에 있어야 한다’는 원칙에서 벗어나지만 ‘물길로 가면 하루거리’라는 논리로 합리화했다. 능은 병풍석을 두르지 않고 난간석만 둘렀다. 능 앞에 혼유석이 두 개 놓여 있어 합장릉임을 알 수 있다. 봉분 속을 석실이 아니라 회격(灰隔:관을 봉분 속 광중에 내려놓고 그 사이를 회로 메워서 다짐)으로 한 이유는 예종의 부왕인 세조가 석실과 병풍석을 쓰지 말라는 유언을 남겼기 때문이다. 석실과 병풍석을 조성하지 않았기 때문에 능역에 동원된 부역군이 6천명에서 절반인 3천명으로 줄었다고 한다.

그 외 공장 150명이 동원됐으며 쌀 1323석 5두, 소금 41석 3두가 들어갔다.

.gif)

.jpg)

.jpg)