통도사의 봄,

꽃과 연등과 새 잎은 어찌 저리 고울까?

봄의 한가운데서 통도사의 봄 길을 걷는다. 봄이라고 하기엔 미안할 만큼 벌써 도량엔 녹엽이 짙게 드리우기 시작했고 곳곳엔 연등이 걸렸다. 통도사의 봄, 꽃과 연등과 새 잎은 어찌 저리 고울까?

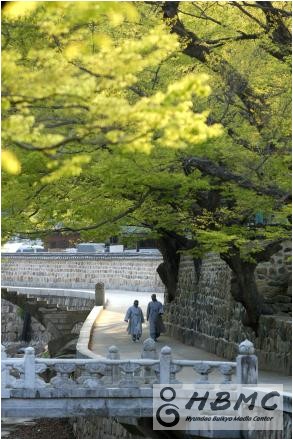

물오른 녹엽 위로 봄볕이 얹히고 흘러내린 봄볕을 따라 스님 두 분이 정겹게 걷는다. 자연과 시절이 빚어낸 풍경은 침묵만으로 많은 이야기를 한다. 저기 멀리 보이는 두 스님도 풍경이 빚어낸 이야기가 아닐까. 그리고 그 이야기들은 다름 아닌 ‘인연’이 아닐까. 먼 곳에서 시작된 한줌 빛이 봄볕으로 통도사에 닿고 그 빛으로 또 다시 녹엽은 피어났다. 시절은 시절대로 자연은 자연대로 날줄과 씨줄처럼 만나 지금 이 순간의 풍경을 만든다. 우리 살아가는 모습 역시 인연의 풍경이 아닐까.

일주문을 따라 오색 연등이 걸리고 마당엔 시선 닿는 곳마다 꽃을 피운 나무들이 단아하게 도량의 품위를 지키고 서있다. 통도사는 신라의 자장이 당나라에서 돌아와 창건한 절로서 이때 부처의 진신사리를 금강계단에 봉안한 불보사찰(佛寶寺刹)이다. 그런 이유로 대웅전 안에는 불상이 없고 법당의 모습도 다른 절과는 많이 다르다. 법당 외부 사면에는 각각 다른 이름의 편액이 걸려있다. 동쪽은 대웅전, 서쪽은 대방광전, 남쪽은 금강계단, 북쪽은 적멸보궁이다.

대웅전 창살문 앞에도 분홍 연등이 걸렸다. 이제 열흘 남짓이면 부처님오신날이다. 매년 오는 봄이지만 그 때마다 인연이 다르고 마음은 설레듯 매년 부처님오신날마다 우리는 다른 풍경으로 서 있는 듯하다. 그러나 저러나, 통도사의 봄, 꽃과 연등과 새 잎은 어찌 저리 고울까?