| ||||

수필가 윤오영 선생의 수필집 <곶감과 수필>에 수록된 ‘방망이 깎던 노인’은 국어 교과서에도 실렸을 정도로 빼어난 작품이다. 이 작품에서 윤오영 선생은 무뚝뚝하지만 묵묵히 전통 방식으로 방망이를 깎던 노인의 장인정신을 아름답게 그려냈다. 더불어 ‘시대의 변화’에 대한 아련함, 애달픔도 함께 섞어놓았다.

서울 조계사에서 바로 조금만 길거리로 나오면 ‘경서원(대표 이규택)’이라는 간판을 발견할 수 있다. 유심히 보지 않으면 그냥 지나칠 정도로 아담한, 3평이나 될까하는 책방이다. 간판은 너무 오래 돼서 그 원래 색이 무엇이었는지 짐작조차 할 수 없다. ‘옛날 책방은 이랬다더라’ 싶어서 기웃거리다 보면 ‘책방 경서원’은 꼭 시간 여행의 통로처럼 느껴진다.

30년 한자리 지키며 ‘양서’ 고집

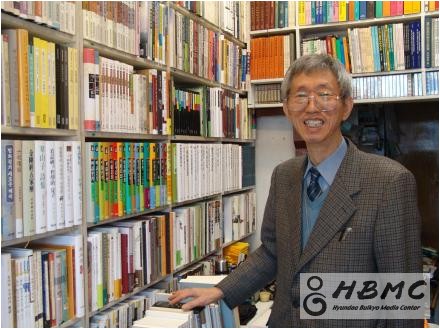

책방 경서원의 문을 열고 들어가면 3면의 벽에 4000권의 불서가 빽빽하게 꽂혀있다. 그 속에서 가게 안쪽으로 딱 하나 놓여있는 책상에 늘 앉아있는 사람을 어렵잖게 발견해 낼 수 있다. 그가 바로 책방 경서원의 사장이자 도서출판 경서원을 이끌고 있는 이규택 대표다.

책방이 곧 출판사 편집 작업실인지라 이 대표와의 인터뷰는 약속 시간도 별로 필요치 않았다. 그저 책방에 한 번 들르라는 말 뿐이었다. 그렇게 찾아갔건만 이 대표는 요즘 나올 책을 만드느라 바쁜 모양이었다. 대화를 나누기 위해 곁에 다가가 “바쁘세요?”라고 물으면 무뚝뚝한 경상도 억양으로 “예”라고 딱 한 마디 할 뿐 눈은 컴퓨터 모니터에서 뗄 줄을 모른다. 요즘 <신회어록>(정유진 저)을 만드느라, 예전에 출판됐던 세로본 간행물들의 재출간을 하느라 바쁘긴 할 터였다.

경서원에 대해 옛 이야기를 들을 요량으로 역사와 전통에 대해 물어보자 그는 또 뜻밖에도 선선이 이야기를 해준다. 가끔은 추억에 잠긴 듯 허공을 보면서, 또 가끔은 입가에 희미한 미소를 머금으면서. 그 이야기 속에서 거의 30년간 한 자리를 지킨 이 대표의 고집과 정성, 그리고 책에 대한 자신감을 엿볼 수 있었다. 거기 녹아 있는 이 대표의 모습은 고집스레 ‘방망이를 깎던’ 윤오영 선생의 ‘노인’과 오버랩 된다.

경서원은 어쩌면 개인출판사로는 불교계에서 가장 오래된 곳일 것이다. 이규택 사장이 지금 경서원 자리에 들어온 것은 1978년, 도서출판 일을 시작한 것은 1965년이었다니 말이다.

이 대표가 경서원을 설립해 맨 처음 펴낸 책은 지금은 절판돼 구할 수 없는 <반야심경 강의>(한길로 지음, 1965)였다. 1965년이면 출판 기술이 발달하지 않은 때라 ‘가리방(줄판)’이라 불렸던, 얇은 기름종이(등사원지)에 철필이나 수동 타자기로 글씨를 새긴 뒤 등사판에 대고 롤러로 밀어 책을 펴내야 하던 시기였다. 이 대표는 “(등사하기 위해) 연탄불 때가며 책 조판하느라 힘깨나 들었다”면서 “요즘은 그 때 비하면 책 하나 만드는 거 금방”이라 말한다. 그렇게 그는 등사로 책을 찍어내던 시절부터 컴퓨터 편집ㆍ조판 시대를 꿰뚫어 불교서적의 명맥을 이어온 것이다.

세상이 바뀌어도 지켜야할 가치

“사명감, 뭐 이런 이야기하는데 처음부터 꼭 이쪽에서 일해야겠다는 생각은 없었어요. 출판도 하다가 쉬고를 반복하기도 했고…. 어쩌다 보니 이렇게 오래됐네요.”

머쓱하게 웃으면서 꾸밈없이 말하는 이 대표. 손님들도 그와 닮았는지 가끔 책방에 들러서는 반갑단 말 대신 “아직도 출판 하느냐”고 말한단다. 물론 그 속에는 ‘격변하는 시대 속에서 아직도 자리를 지켜줘서 고맙다’는 말이 숨어있을 테지만.

| ||||

경서원 하면 가장 대표적으로 떠오르는 도서가 오경웅(John C.H.Woo)이 엮고 류시화가 번역한 <선(禪)의 황금시대>다. 저자 오경웅이 중국 선사들의 일화를 엮어 선(禪)의 정신을 알린 이 책은 1986년 초판을 발행했고 2005년 재간행, 10만부의 판매고를 올렸다. 이 책에 대한 이 대표의 애정도 특별하다.

“한번은 저자 오경웅씨의 딸이 우리 책방에 찾아왔어요. 아버지 책을 만들어줘서 고맙다면서 표지를 유심히 살펴보더라고요. 원본에 쓰였던 그림을 표지에 그대로 살려 썼다면서, 그걸 또 너무 좋아하는 겁니다.”

사실 경서원에서 출판한 책 250여종의 목록을 보면 <선의 황금시대>는 좀 쉬운 편에 속한다. 일본ㆍ인도ㆍ티벳 불교 서적 번역본에서부터 학술서적을 주로 만들어내는 출판사다 보니, 선택된 독자들에게 우선적으로 다가가는 출판사가 아닌가 싶다. 이 대표에게는 그러나, 나름대로 이렇게 출판할 수밖에 없었던 이유가 있었다.

“처음 책 만들 때, 공부하는 불자들이 많아졌음 했어요. 불교를 한 단계 업그레이드 시키려면 불자 지식인들을 많이 키워야겠다 싶었고요. 그래서 학술 서적을 많이 만들어냈지요.”

학술서적들의 판매고는 썩 좋은 편이 아니다. 이 대표는 “어떤 책은 300권 찍어 10년도 더 팔고 있다”고 털어놓는다. 하지만 그의 표현을 빌리자면 “그래도 어째, 만들어야지.”

그렇다고 이 대표가 ‘쉬운 불서’를 싫어하는 것은 아니다. 쉬운 책부터 어려운 책까지 다양하게 출판 돼 각양각색의 취향을 가진 독자들을 모두 만족시킬 수 있어야 한다는 것이 그의 생각이다. 다만 그의 고집은 ‘불교 학술서적’ 내는 작업의 한 축을 맡겠다는 것이다. 그것이 팔리는 책이든 아니든. 누군가는 사서 두고두고 볼 책을 만드는 것이 그의 출판 목적이기 때문이다.

“며느리에게 물려주기로 했지”

이 대표는 요즘 출판 일을 혼자서 모두 맡고 있다. 사실은 인근 대형 서점에서 책 주문이 들어오면 그 배달까지 함께 하고 있다. 힘들지 않냐고 물으면 “취미생활 삼아 생각하면 힘들 것 없다”는 반응이다.

이 대표는 5개월 전부터 이렇게 혼자 해 온 일들을 며느리 김현희씨에게 조금씩 전수하고 있다. 그의 책상 앞에 빼곡히 붙은 연락처, 전표, 출판기획서들이 이제 대를 물려 내려갈 준비를 하고 있는 것이다.

“일본사람들은 3대, 4대 가업을 잇는 경우가 많던데, 그게 참 부러웠어요. 특히 이 책방과 출판사를 꼭 대를 이어 하고 싶다했는데, 며느리가 뜻을 이어받게 됐어요.”

그는 정말 즐거운 듯 활짝 웃어보였다. 오랫동안 한 자리를 지킨 이 대표의 의지가 계속해서 이어질 수 있다는 것에, 학인스님과 경서원의 향수를 공유하고 있는 모든 사람들에게 경서원의 이름이 남을 수 있다는 것에 그는 진심으로 기뻐하는 듯 했다.

“경서원은 조금씩조금씩 성장해왔습니다. 만약 떠벌리면서 일을 해왔다면 결코 이렇게 오랫동안 하지 못했을 것입니다. 우리는 이렇게 조용하게 책방과 출판사를 지켜가도록 하겠습니다.”