| ||||

“정조대왕의 지극한 효심을 후세에 기리고 대왕의 극락왕생을 발원합니다.”

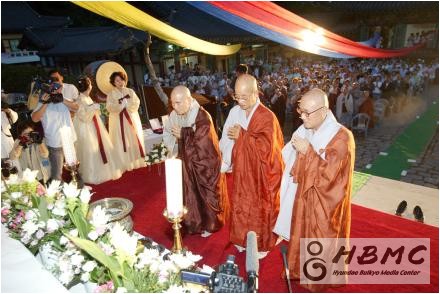

8월 10일, 용주사(주지 정호)에 정성스런 제단(祭壇)이 차려졌다. 조계종원로의원 정무 스님과 지역 불자, 김문수 경기도지사와 최영근 화성시장, 건릉봉향회, 경기문화연대 회원들까지 반가운 손님들도 속속 찾아왔다. 음력 6월 28일인 이날은 바로 조선왕조 22대 왕인 정조대왕(1751~1800)의 기일. 정조대왕의 왕생극락을 발원하기 위한 ‘정조대왕 207주기 제향(祭享)’이 열리는 날이기도 하다.

널리 알려진 대로 용주사는 정조대왕이 아버지 사도세자의 능을 지금의 융능으로 옮긴 후 창건한 능침사찰(陵寢寺刹)이다. 조선시대부터 용주사는 정조대왕의 기일(忌日)에 맞춰 제향을 봉행해 왔으나, 일제강점기를 거치며 그 명맥이 거의 끊어지다시피 했다. 1907년 고종이 왕위에서 물러나던 해 용주사에서 제향을 올렸다는 <고종실록>의 기록을 마지막으로 제향을 치른 흔적은 찾아볼 수 없다. 이후 2000년 건릉봉향회와 용주사가 제향을 복원한데 이어 이번에 두 번째 제향이 치러진 것이다.

| ||||

저녁 7시, 어슴푸레 날이 저물기 시작하자 용주사범종(국보 제120호)이 웅장한 울림을 토해낸다. ‘덩~ 덩~ 덩!’ 정조의 영혼을 달래기 위한 타종에 이어 법고, 목어, 운판 등 사물의식과 육법공양, 반야심경 독송, 헌향 및 헌화 등 불교의식이 순서에 따라 진행됐다. 참가자들이 정성스레 향과 꽃을 봉향했다. 의식이 끝난 후 참가자들은 한마음으로 <부모은중경>을 독송하며 정조대왕의 극랑왕생을 발원하고 용주에서 꽃핀 효 사상이 만대에 전해져 효를 실천하는 살기 좋은 대한민국이 되기를 서원했다.

제향의식에 이어 조지훈 시인의 시 ‘승무’의 탄생 배경지인 용주사를 배경으로 승무와 바라춤이 펼쳐졌다. 중요무형문화재 제27호 승무 전수자인 한국무용가 임이조씨의 춤사위가 용주사를 수놓으며 정조대왕의 넋을 위로했다.

용주사 주지 정호 스님은 이날 봉행사를 통해 “효성이 지극한 정조대왕을 기리는 제향이 그간 중단되어 안타깝던 차에 뜻을 같이하는 지역의 단체들이 함께 제향을 복원하게 됐다”며 “용주사는 앞으로 매년 제향을 모시고 정조대왕의 뜻을 이어 효 사상을 선양해나가는 ‘효 본찰’이 될 것”이라고 말했다. 이어 스님은 “이번에는 본의를 훼손하지 않는 범위 내에서 불교의식을 간략화 해 제향을 지내지만, 앞으로 불교 전통의식을 연구해 여법한 제향의식을 지낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

| ||||

<화성 용주사는?>

용주사는 신라 문성왕 16년(854년)에 ‘갈양사’라는 이름으로 창건됐으나 병자호란 때 소실된 후 폐사됐다. 이후 조선시대 제22대 임금인 정조대왕이 아버지 사도세자의 능을 화산으로 옮기면서 절을 다시 일으켜 원찰로 삼았다. 정조는 28세의 나이에 뒤주에 갇혀 숨진 아버지를 안타까워하다, 보경 스님으로부터 <부모은중경> 설법을 듣고 크게 감동해 사도세자의 넋을 기리기 위해 묘를 화산으로 옮기고 지금의 용주사를 지어 능사(陵寺)로 삼았다. 대웅전을 크게 지은 정조는 친히 봉불기복게를 내렸다. 낙성식 날 밤 용이 여의주를 물고 등천하는 꿈을 꾼 정조는 절 이름을 용주사(龍珠寺)라고 지었다. 용주사는 현재 정조의 효 사상을 기리기 위해 경내에 ‘효행교육원’을 설립하고 ‘효 템플스테이’ 등의 프로그램을 운영해 청소년과 불자들에게 효 사상을 선양하고 있다.

【효심으로 세워진 사찰】

孝心으로 세운 사찰 옛 이야기를 듣다

음력 7월 15일 백중. 우란분절은 효로 대표되는 불교의 명절이다. 우란분절에 찾아가볼만한 ‘효’ 전설을 지닌 사찰은 어디일까. 대표적인 사찰로는 현생의 부모를 위해 불국사를, 전생의 부모를 위해 석굴암을 세웠다는 김대성의 이야기가 전해오는 불국사와 석굴암이다. 또 어떤 사찰들에서 효에 얽힌 전설을 찾아볼 수 있을까.

-경주 불국사 석굴암

경주 모량리에 사는 김대성은 점개 스님의 말을 듣고 하인으로 일해 얻은 밭을 법회에 보시했다. 죽어 재상 김문량의 집에 환생한 김대성은 전생의 어머니를 함께 봉양하며 살았다.

어느 날 토함산에 올라 곰을 잡은 김대성은 꿈에 곰을 위해 절을 세우기로 약속하고 장수사를 세웠다. 이일로 감동을 받은 김대성은 일생을 바쳐 현생의 부모를 위해 불국사를, 전생의 부모를 위해 석굴암을 조성했다.

-경주 홍효사

신라 경덕왕 때 경주 모량리에 손순이 살았다. 아내와 함께 품팔이를 하며 노모를 모시던 손순은 아이가 어머니에게 드리는 음식마저 다 빼앗아 먹자 효도를 다하기 위해 아이를 땅에 묻기로 결심한다. 마을 서북쪽 취산에 올라 땅을 파다보니 석종이 나왔다.

집에 석종을 달아 두드리는 소리가 대궐의 경덕왕에게까지 들렸고 손순의 효심에 감동한 경덕왕은 손순에게 집을 주고 해마다 벼 50석을 하사해 노모를 봉양케 했다.

손순은 모든 게 석종이 베푼 은덕이라 생각하고 자신이 살던 집에 절을 지어 홍효사(弘孝寺)라 이름 짓고 석종을 봉안했다.

-나주 불회사

1600여 년 전 다도면 불회사 부근에서 지극정성으로 부모님을 봉양하던 효자는 부모님이 돌아가시자 부모님을 위해 절을 세우기로 하고 불회사 계곡에서 목욕을 한 뒤 날마다 산신령님께 “절터를 점지해 달라”고 빌었다.

효자의 정성에 감동한 호랑이가 효자의 백일기도가 끝나는 날 절터로 이끌었다. 효자는 이곳에 절을 세우겠다 마음을 먹고 마라난타 존자를 찾아갔다. 절터의 훌륭함을 본 마라난타 존자는 부처님의 은덕이라 생각하고 효자와 함께 절을 세우니 바로 불회사다.

-예산 향천사

백제 의자왕 때 <반야심경> 수지독송의 묘용을 깨달은 의각 스님이 있었다. 의각 스님은 중국에서 작은 석불상 3053위와 삼존불상을 모시고 예산에 도착해 황금빛 까마귀의 인도로 절터를 닦기 시작했다.

마을 사람들의 시주가 이어지던 어느 날 스님을 찾아온 떠꺼머리총각은 법당이 완성되면 투병중인 노모의 완쾌를 부처님께 간절히 빌고 싶다며 노동으로라도 불사를 돕겠다고 요청했다. 스님은 총각에게 <반야심경>을 수지독송토록 했다. 총각은 불사를 도울 때는 물론이고 아침저녁으로 병석에 누운 어머니 머리맡에 앉아 <반야심경>을 외우며 쾌유를 기원했다.

법당 낙성식날 어머니도 자리를 털고 일어나 절에 갔다. 노모가 법당 옆에서 전날과 달리 그윽한 향기를 풍기는 약수를 마시고 아들에게도 먹게 했다. 스님은 이를 보고 절 이름을 향천사(香泉寺)라 지었고 절이 위치한 덕봉산은 금까마귀가 안내했다 해 금오산(金烏山)이라 고쳐 불렀다.

-김제 금산사

진표 스님이 김제 금산사를 중창할 때의 일이다. 경내에 있는 사방 둘레 1km의 큰 연못을 메워 미륵전을 세우고자 원력을 세운 진표 스님은 연못이 메워지지 않자 미륵부처님께 백일기도를 올린다. 기도 회향 날 진표 스님 앞에 강림한 미륵부처님은 “아홉 마리 용이 사는 이 호수를 숯으로 메우되 호수물을 마시는 이에게 만병통치의 영험을 내릴 것”이라고 말씀했다. 이 소문을 들은 신도들이 전국방방곡에서 모여들어 수주일 후 호수는 메워졌다.

그날 저녁, 남해에서 온 청년이 노모의 병환을 고치기 위해 필요한 호수물이 없어 대성통곡 하자 진표 스님은 “연화좌대에 손을 얹고 기도하라”고 시켰다. 칠일 정진 후 고향으로 돌아간 청년은 몇 달 후 완쾌한 어머니와 함께 금산사를 찾아왔다. 청년의 어머니는 부처님의 가피로 나은 만큼 남은여생을 스님들 시중을 들며 살겠다고 해 공양주가 되었다.

많은 사람들이 연화좌대에 손을 얹고 소원을 기원해 가피를 입었으나 불효자나 옳지 않은 일로 기도한 사람들은 손이 좌대에 붙어 떨어지지 않았다고 한다.