온정령굴이라는 터널을 지나자 비포장 도로가 나온다. 차장 밖 풍경은 사뭇 달라진다. 거세고 힘찬 남성적 모습은 사라지고 안온하고 부드러운 여성적 기운이 감싸 안는다. 스쳐 지나가는 집과 사람들의 모습을 보고 있으면 타임머신을 타고 과거로 돌아온 듯 한 생각마저 든다. 그렇게 30km 정도를 더 가다보면 내금강 만폭동 어귀에 있는 표훈사에 다다른다.

6월 22일 160여명의 조계종 내금강 성지순례단을 맞이하는 건 표훈사 주지 청학 스님이다. 표훈사는 금강산 4대 사찰 중 유일하게 전쟁의 화를 피한 곳이다. 신라 진평왕 20년(598) 관륵과 용운 스님이 창건한 표훈사는 원래 20여 채의 건물로 이뤄졌다. 그러나 한국전쟁 때 상당 부분 소실됐고 북한측에 의해 반야보전과 영산전이 복원됐다. 이 외에 명부전, 칠성각, 어실각, 능파루, 판도방이 있다.

| |  |

|  |  마하연사터에서 지관 스님 등이 참선에 들고 있다. 마하연사터에서 지관 스님 등이 참선에 들고 있다. | | |

| |  |

조계종 총무원장 지관 스님과 지종ㆍ활안ㆍ천운 스님 등 12명의 원로의원 스님 등은 반야보전에서 간단하게 법회를 봉행했다. 이 자리에서 청학 스님은 “총무원장스님 등이 여기까지 찾아주셔서 감개무량하다”며 “북남 불교도들이 통일을 위해 함께 수도정진하자”고 말했다.

이에 지관 스님은 “물과 젖이 하나로 섞이듯 빠른 시일 내에 통일이 돼야 한다”며 “남북 불교가 서로 가까워지고 융성해져서 통일의 주체가 되자”고 답했다.

표훈사 칠성각 옆으로 난 산길을 1분 정도 걷자 집채만 한 바위가 나타난다. 금강문이다. 이 문을 지나면 새로운 풍광이 펼쳐진다. 화룡담까지 약 1Km 구간인 만폭동이다.

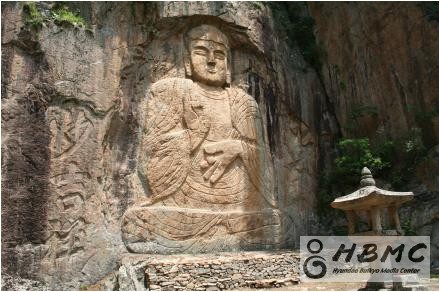

금강산 3대 절경의 하나인 흑룡담, 비파담, 벽하담, 분설담, 진주담, 구담, 선담, 화룡담 등 만폭팔담을 거쳐 묘길상에 다다른다. 북한 국보 제46호로 지정돼 있는 묘길상은 나옹 선사가 직접 새겼다는 이야기가 전해 내려져 온다. 웃는 얼굴에 긴 눈썹, 통통한 볼 등은 문수보살의 화현이다.

묘길상에서 1시간 정도 더 오르자 화엄십대사찰 중 하나였던 마하연사터가 나온다. 한 때 53칸의 방이 있었던 큰 절이었으나 지금은 터만 남았다. 의상 대사가 창건한 마하연사는 만공ㆍ청담ㆍ성철ㆍ석주 스님 등 근현대 고승들이 용맹정진했던 참선 도량으로도 유명하다. 지관 스님 등은 이곳에서 잠시 참선에 들기도 했다.

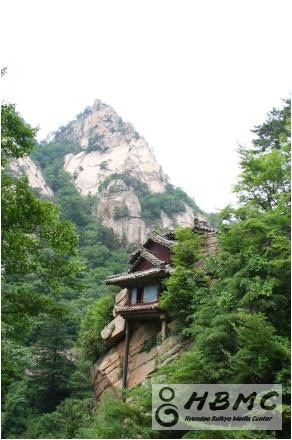

마하연사터에서 다시 내려와 왼쪽으로 난 다리를 건너 오르다 보면 절벽에 매달리듯 서 있는 암자를 볼 수 있다. 고구려 때 당나라 스님이었던 보덕 화상이 창건한 것으로 전해지고 있는 보덕암이다. 현재 건물은 1675년에 재건한 것이다. 20m가 넘는 절벽 중간에 7.3m의 구리기둥 하나에 의지한 보덕암을 보면 절로 탄성이 나오게 된다. 지관 스님은 “본전에 불상이 없어서 아쉬웠다”며 “본전에서 3배를 하고 하루빨리 통일이 되기를 기원했다”고 말했다.

보덕암에서 다시 내려오면 부도밭이 나온다. 백화암터 부도전이다. 서산 대사 비를 비롯해 3개의 비석과 7개의 부도들이 있다. 여기서 가까운 곳에 일명 문 바위라고 불리는 삼불암도 있다. 바위 양면 중 장안사쪽 면에는 현재 과거 미래의 구원을 상징하는 석가, 아미타, 미륵부처님이, 표훈사쪽 면에는 법계의 장엄함을 나타내는 60구의 화불과 보살 두 분이 아래를 내려다보고 있다.

금강산 4대 사찰 중 하나로 임제종제일가람이라는 편액이 걸고 선종 제1사찰로 자부했던 장안사. 1945년 이전까지는 6전, 7각, 2문 외에 10여 채의 부속건물이 있었으나 전화로 소실돼 지금은 이름모를 풀만 무성할 뿐이다. 장안사터에서 신계사에서 기도정진 중인 경주 흥륜사 선원장 혜해 스님이 ‘황성옛터’를 불러 듣는 이의 심금을 울리기도 했다.

지관 스님은 “금강산은 불교성지가 많기 때문에 마땅히 복원해야 한다”며 “올 10월 신계사 낙성식 후 북측과 협의해 나가겠다”고 말했다.

성지순례단은 21일 복원 불사가 한창인 금강산 신계사에 들러 도감 제정 스님과 현장 실무자들을 격려하기도 했다. (02)3210-1236~7