몇 번이나 봄을 만나도 마음 변치 않았던고(幾度逢春不變心)

나무꾼도 오히려 돌아보지 않거늘(樵客遇之猶不顧)

목수가 이를 어찌 간절히 찾을까 보냐( 人那得苦追尋).

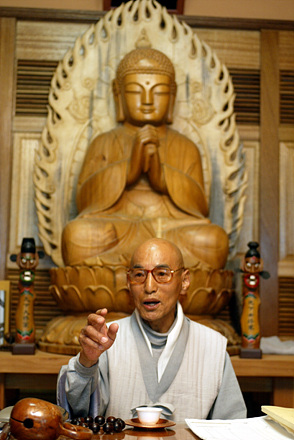

서울에서 5시간을 허위허위 달려간 고성 문수암. 정천 스님께 법문을 청하자 스님께서는 대매 스님의 말을 인용해 위와 같은 게송부터 읊었다. 평소 언론에 모습을 거의 드러내지 않는 스님은 이 게송을 통해 심경을 표현한 것 같았다. 여기서 베고 버려진 고목은 ‘이뭣고’와 평생 씨름하는 수좌를 지칭하는 것 같다. 이 고목은 몇 번이나 봄을 만나도 변하지 않는 기상을 보인다. 세인들이 자신이 있는 곳을 알더라도 자리를 옮겨 깊이 정진 수도하는 그 마음이 곧 부처라는 것이다.

| |||

스님은 이 외에도 다른 글귀를 인용하며 수행자의 모습이 어떠해야 할 지를 설명했다. 또 말씀은 자연스레 스님의 젊은 시절 수행담과 함께 수행자가 지켜야 할 몸가짐으로 넘어갔다.

정천 스님이 운허 스님에게 공부를 배울 때였다. 어느 정도 절에 오래 있다보니 스님에게 절 살림을 맡기려는 움직임이 있었다. 정천 스님은 살림을 맡으면 공부에 방해받을까 싶어 도망갈 궁리를 했다. 그러나 문제는 어른 스님들의 허락이 있어야 했다.

“우리는 어른 스님이 시키면 시키는 대로 하도록 교육받았고, 또 그렇게 교육을 시켰어. 어른스님이 야단치시더라도 안색으로 나타내면 안돼. 〈사미율의(沙彌律儀)〉를 보면 5년 동안은 예의범절을 배우잖아. 그것만 명심해도 아무 문제가 없어요.”

정천 스님은 날이 갈수록 감각적이고 물질을 중요시하는 현실에서 발심해 수행하기란 참으로 어렵다고 전제하셨다.

‘욕지전생사 금생수자시(欲知前生事 今生受者是:전생을 알고자 한다면 금생에 받고 있는 것이 바로 전생 일) 욕지내생사 금생작자시(欲知來生事 今生作者是:내생 일을 알고자 한다면 금생에 하고 있는 일이 바로 내생 일)’를 설명하시며 누구 탓을 할 것 없이 현재의 자신이 바른 모습을 하고 있는가 돌아보라고 강조했다.

스님이 생각하는 수행자의 바람직한 모습이란 어떤 것일까? 스님은 잠들기 전이나 일어나기 전 머리를 쓰다듬어 보라고 한다. 삭발한 머리를 쓰다듬다보면 자연스레 왜 출가했는지가 떠올려지고, 초발심을 되새길 수 있다고 했다. 그러면 행동이 조심스러워지고 남에게 모범을 보일 수 있다. 스님은 또 ‘도를 놓고 탁자 밑에서 죽는 것’이 가장 회향을 잘 하는 것이라고 말씀했다. 물질적 욕망을 놓고 열심히 공부하라는 뜻 같았다.

| |||

“불교는 무시무종이라. 시작도 끝도 없어. 현대 과학이 고체, 액체, 기체, 분자, 전자, 미립자, 소립자, 허공까지 왔지. 그렇다면 허공의 모체가 있어야 돼. 진공(眞空), 묘유(妙有), 법신(法身)이라. 이것은 부처님도 감히 손을 못 대는 거야. 그러니 가섭존자가 그 법을 전하겠나. 전할 수 없는 법을 전하고 받을 수 없는 법을 받는 것이 진리야. 설하지 않은 법을 설하고 듣지 못한 법을 듣는다는 것이지.

부처님은 팔만사천 법문 하나도 설한 바가 없다고 했거든. 그런데 깨달음이란 것은 부처님 이전부터 존재했던 거야. 깨달아서 부처인 거지.”

깨달음에 관한 이야기로 옮겨가자 말 그대로 장광설(長廣舌)이다.

“깨달음에는 돈오도 있고 점수도 있지. 또 ‘응무소주 이생기심(應無所住 而生其心)’이라. 즉 머무는 바 없이 마음을 내라고 했지. 개미라고 불성이 작고 고래라고 불성이 큰 것은 아니야. 비유를 하나 들어 보이지. 서울 공기를 병에 담아와 그 병뚜껑을 여기에서 열면, 서울 공기는 줄어들고 여기 공기는 늘어날까. 막힌 것이 막힌 것이 아니라 통하는 것이 통하는 것이 아니거든. 집의 문을 열 때 공기가 연결되는 것으로 봤나, 문을 닫을 때 공기가 차단되는 것으로 봤나. 불생불멸의 오묘한 진리는 없어지지 않는 거야. 금으로 가락지를 만들면 형(形)은 변하더라도 체(體)는 안변해. 그것이 바로 연기법이야. 수연(隨緣)하면서 불변(不變)하고 불변하면서 수연하는 것이 자연의 법칙이라. 내가 말하는 법문이 바로 여기에 다 들어있어.”

스님은 수증기를 비유로 들었다. 물에 열을 가하면 수증기로 변한다. 이 수증기는 공중으로 올라가다 떨어진다. 여름이면 비가 되고 겨울이면 눈이 된다. 다시 말해 열을 가하면 순환하지 없어지는 것은 아니라는 설명이다. 즉 부증불감(不增不減)이다.

“천지이치가 생주이멸(生住異滅), 생로병사(生老病死), 회자정리(會者定離)야. 생겼다 사라지고 모였다가 흩어지는 거란 말이야. 하나만 있으면 숫자가 되지 않아. 적어도 두개는 있어야 돼. 중생들은 현상계만 보고 있어. 일차원, 이차원, 삼차원을 넘어 사차원의 세계는 공한 세계인 것이야.

즉 ‘색불이공 공불이색(色不異空 空不異色)’의 세계란 말이지. <금강경〉에서는 모든 모양을 모양으로 보지 않고 진리로 볼 때, 생명실상의 본질을 볼 때 깨달았다고 해. 수식관도 있고, 백골관도 있고, 묵조선도 있고, 간화선도 있고, 여래선도 있고, 조사선도 있어. 여래선은 물에 도장 찍는 것과 같고, 조사선은 허공에 도장 찍은 것과 같아. 방편으로는 염불이 제일 쉬워. 바닷물은 잠잠하지만 바람이 불면 파도가 일어나. 물은 파도 소식을 알지만 파도는 물 소식을 알지 못하지.”

스님은 당송팔대가중 한명인 소동파 이야기를 꺼내면서 깨달음 향한 끊임없는 참구도 당부했다.

소동파가 상총 선사를 찾았을 때다. 소동파가 일대사인연(一大事因緣)을 해결하기 위해 법문을 청하자 상총 선사는 한동안 조용히 앉아 있다가 무겁게 입을 연다.

“당신은 어느 스님을 친견하였소?”

“네, 소생은 여러 고을을 전전하면서 많은 큰 스님을 뵐 기회가 있었습니다만 여지껏 깨치지를 못했습니다.”

“그렇습니까. 그런데 당신은 어찌 무정설법(無情說法)은 들으려 하지 않고 유정설법(有情說法)을 청하시오?”

| |||

여태껏 수많은 선지식을 친견해 여러 가지 법문을 듣고, 또 자신이 불경과 조사어록을 많이 봐왔지만 무정설법을 듣는다는 얘기는 처음이었다. 즉 돌, 물, 산이 설법을 한다는 것이다.

무정설법 네 글자에 온 정신을 쏟아 참구하며 집으로 돌아오던 중 소동파는 폭포수를 보고 크게 깨닫게 된다. 그리고 자신의 깨달은 심경을 다음과 같이 나타냈다.

계곡소리가 부처님 장광설인데(溪聲便是長廣舌)

산 모습이 바로 부처님 청정한 법신이 아닌가(山色豈非淸淨身)

여래의 팔만사천 미묘법문을(如來八萬四千偈)

다른 날 어떻게 사람들에게 보이랴(他日如何擧似人)

“흔히들 시절인연이라고 말을 많이 하지만 시절인연이라는 것도 도를 깨치기까지의 끊임없는 노력을 말하는 거야. 시절인연이 무턱대고 성숙해지는 것은 결코 아니야. 무정설법 넉자에 마음을 빼앗긴 채 자신과 주위 환경을 잊었던 소동파 같은 끊임없는 참구, 이것이 곧 시절인연인 것이요, 깨달음에 이르는 필수과정이야. 결과만 보지 말고 과정을 소중히 생각하라는 것이지.”

계율에 대한 스님의 생각도 궁금했다.

“시대에 흐름에 두루두루 맞는 것이 진리이자 도이고 계율이야. 물은 그릇에 따라 변해. 수기설법(隨機說法)이라. 기틀을 닦아야 법을 설하고 병을 알아야 약을 지어 줘. 환자가 있어야 의사가 필요하고 도둑이 있어야 경찰이 필요해.”

마지막으로 스님은 경제난 때문에 고통 받는 국민들을 위해서도 법문해 주었다.

“마음을 잘 써야 복을 받아요. 남을 위해 보살행을 해야 해. 사주가 아무리 좋더라도 관상만 못하고, 관상이 아무리 좋더라도 마음상만 못해. 요즘처럼 어려운 때일수록 힘들다고 인상만 쓰지 말고 안색을 환하게 하고 남을 위해 마음을 내봐요. 보살행을 실천해 남을 즐겁게 해주면 국가경제는 저절로 살아나는 것이지.”

정천 스님은

산길에 개미떼 나타나자 30리 돌아가

정천 스님은 1947년 청담 스님을 은사로 득도했다. 전국 제방선원에서 수십 안거를 성만했으며 하동 쌍계사 주지, 영천 은해사 주지, 조계종 종회의원 등을 역임했다. 스님은 前 조계종 종정 성철 스님을 모시고 수행했으며, 現 조계종 종정 법전 스님과도 같이 수행했다.

법전 스님과 수행할 때의 일화 하나. 법전 스님과 정천 스님이 걸망을 지고 산을 넘어가고 있었다. 그런데 갑자기 개미떼가 출현해 길을 가로막았다. 그냥 지나가면 도달점이 지척이었지만 그렇게 할 수 없었다. 개미떼가 발에 밟혀 죽을 수도 있기 때문이었다. 그래서 삼십리를 돌아갔다.

최근의 일화 하나. 문수암 인근 마을에 건축물폐기장이 들어선다는 얘기가 돌았다. 생존권을 지키기 위해 마을 사람들이 반대 집회를 하기 시작했다. 그러던 어느 날 어느 노스님이 나타나 이러한 모습을 말없이 지켜봤다. 얼마 지나지 않아 그 스님은 사람을 시켜 쌀 50되와 돈 50만원을 마을에 전달했다. 그 노스님이 바로 정천 스님이다.

스님은 3년 전부터 문수암 약사전에 높이 16m 규모의 ‘평화통일기원 청동약사여래대불’을 조성하고 있다. 내년 봄쯤 완공법회를 봉행할 예정이다.

조계종 원로회의 의원, 청담문도회 회장 등을 맡고 있는 정천 스님은 현재 고성 문수암에 주석하고 있다. 저서로는 〈피안의 향훈〉 등이 있다.