| ||||

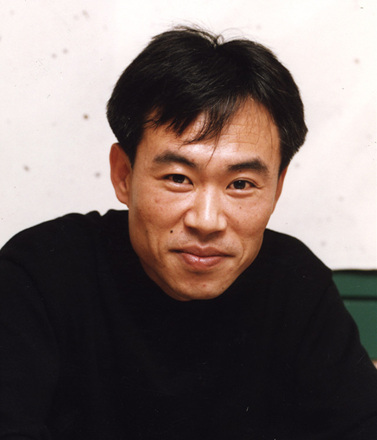

<자연과 사람사이 절>을 펴낸 윤제학씨(동화작가, 前 본지 취재부장)는 절집을 사람과 자연을 이어주는 징검다리라고 말한다. 절은 사람과 자연 ‘사이’에 있으며, 사이는 ‘관계’이며 ‘거리’라는 것이다.

그는 “그곳엔 결코 사람들의 쓸모를 위해 태어나지 않았을 소나무가, 그것도 휘어진 소나무가 기둥이나 대들보가 되어 또 다른 삶을 살고 있다. 또 그곳엔 헛된 것들을 하늘로 날려 보내고 살아가려는 사람들이 있다”고 설명한다. 그래서 “절에는 자연과 사람이 함께 산다”고 단정한다.

저자는 이런 절의 대표적인 곳으로 연꽃봉우리의 가운데에 자리하고 있는 경북 봉화 청량산 청량사가 언제 가봐도 산과 절이 이룬 최고의 조화를 보여준다고 말한다.

| ||||

“산과 짝하여 어울리지 않는 절이 있겠습니까만, 청량산과 청량사의 관계는 ‘이것과 저것’의 경계를 지우며 온전히 한몸을 이룹니다. 청량사는 가파른 산 기슭에 깃든 작은 절입니다. 지금의 모습이 쇠락의 경과만은 아닙니다. 산세로 미루어 볼 때 흥성했던 시절에도 지금보다 더 큰 규모일 수 없는 입지이기 때문입니다. 산 자체를 깨달음의 집으로 삼고 봉우리들을 부처와 보살의 현신으로 여겼다는 점입니다”

이렇듯 그의 시각은 정겹다. 절에 있는 산신각을 부끄러워 하기 보다는 산에도 신이 있다고 믿는 우리내 마음이 얼마나 아름다운지를 오히려 자랑스럽게 내보였으면 한다고 말한다. 이렇듯 그에게 절은 부처와 같은 말인 자연의 품과 같다.

그는 독자들에게 절에 갈 때 그냥 보고 느꼈으면 한다고 말한다. ‘아는 만큼 본다’는 말이 옳다면 ‘보는 만큼 안다’는 말도 그만큼 일리가 있다는 것이 그의 지론이다.

그가 책의 서두에 어떤 이유로 절을 찾든, 절집에 머무는 동안 만큼은 ‘공부하지 마세요’라고 말해 독자들을 당혹스럽게 하는 것도 이 때문이다.

| ||||

보통 절의 존재의미를 새기는 방식에 대해서는 사람들마다 다르다. 어떤이는 신앙의 공간으로 어떤이는 문화재로서, 어떤이는 휴식처로, 어떤이는 구경거리로 받아들인다.

저자는 책에서 계속 절에 대한 환상깨기에 주력한다. 절은 무조건 평화롭고 신선들이나 사는 이상향 같은 곳이라는 환상을 가지지 말아 달라는. ‘행여 있을지 모를 독자의 오해를 깨기 위함’이라고 사족을 덧붙이고 있지만 그만큼 우려도 크기 때문일 것이다. 그가 말하고자 하는 절은 분명 사람이 사는 곳이며, 또 다른말로 세밀하게 얘기하면 가장 자연화된 거처라는 것이다. 절과 자연과 사람의 이상적인 어우러짐을 중점적으로 본 것은 그것이 궁극의 지향점이기 때문이라고 강조한다.

결국 그가 얘기하는 절은 열린공간으로 귀결된다. 무당도 오고 예수쟁이도 올 수 있도록 전문용어를 가급적 배제하고, 자연스럽게 개념을 설명해 읽는 즐거움을 선사한다.

또 독자들 스스로 사물을 바라볼 수 있는 안목을 심어주기 위해 절의 자연주의 미학에 대한 발견을 시도하며, 풍부한 사진을 곁들이면서도 현란함을 배제하기 위해 흑백위주로 사용했다.

이 책은 자연과 사람을 이어주는 매개체, 절에 담긴 자연주위 미학에 초점을 맞추면서 사찰의 역사와 인물, 관련된 불교교리가 글 속에 녹아들고 있음을 알 수 있다. 이 책에는 자연을 닮은 집으로 장곡사 고운사 미황사 백양사 부석사, 자연이 담긴 집으로 망해사 향일암 대흥사 신륵사 청량사, 자연을 담을 집으로 운주사 선운사 화암사 무량사 법흥사, 부처와 사람이 만나는 집으로 은해사 봉정사 내소사 법화사 수종사를 들고 있다.

저자에게 다시 한 번 꼭 가고 싶은 곳을 추천해달라고 말하자 그는 충남 부여의 만수산 무량사를 꼽았다. 세조가 왕위를 찬탈하자 세상을 등지고 출가승이 되어 무량사에서 육신의 옷을 벗어버린 김시습의 시비가 있는. 패망한 백제의 고도에 있는 사찰인 무량사에서 저자는 근심 걱정을 다 내려놓고 오히려 낯선 자신을 발견했다고 말했다.