【연재 순서】

1. 위상과 권한

2. 어떻게 선출하나

3. 인물로 본 총무원장 上

4. 인물로 본 총무원장 下

1962년 출범한 대한불교 조계종의 역대 총무원장들은 어떤 스님들이었을까?

먼저 1962년 창종 이후 1980년을 기점으로 조계종의 현대사를 전ㆍ후기로 나눠 살펴보자. 전반기에는 비구-대처간의 오랜 싸움이 군사정부의 강압적 중재로 형식적으로나마 통합종단이 꾸려졌다. 그러나 이때까지도 조계종은 불교정화 이전과 별로 달라진 것 없이 어수선한 분위기가 계속됐다. 실제로 1980년 4월까지 18년간 정해진 임기 4년을 모두 채운 총무원장은 단 한명도 나오지 않았을 만큼 혼란이 계속됐다. 청담, 경산, 영암 스님 등이 시대적 한계를 극복하고 한국불교의 현대화를 위한 노력을 지속해 나갔지만 결과적으로 과도기적 한계를 극복하기는 어려웠다.

# 시행착오와 역량결집의 시기

한국불교근현대사를 연구해온 부천대 김광식 교수는 이시기 혼란의 주 요인은 두 가지로 요약했다. 우선 종권이 누구로부터 나와야 하는지에 대한 역학과 성격이 정립되지 않았고, 불교의 역량을 현대화하는 방법을 놓고 서로간의 다툼이 계속됐다는 것. 당연히 6~70년대 총무원장의 고뇌와 어려움은 클 수밖에 없었다.

김 교수는 “통합종단초기 종정과 총무원장 가운데 누가 중심에 설 것인가를 놓고 갈등이 시작됐고, 70년대로 접어들어서는 종회

가 집행부를 견제하면서 노선갈등이 자주 발생했다”고 설명했다. 요약하면 안으로는 불교재건의 역량을 하나로 집결시키지 못하고 혼돈과 이합집산을 거듭했던 시기였다는 것이다.

그러나 한편으로는 “종단 출범초기 한번은 겪을 수밖에 없었던 과도기적 상황으로, 이러한 시행착오를 바탕으로 지금의 안정을 찾은 것”이라며 결과적으로 불가피한 측면이 있었음을 인정했다.

동국대 목정배 명예교수도 “종단의 수장이면서도 잦은 송사와 질곡 속에서 불안한 종단의 미래를 이어나가기 위해 노심초사 했다”는 말로 현실을 대변했다.

#60~70년대의 총무원장들

1962년 본산 주지 등으로 구성된 50명의 중앙종회에서 비구 측 추천으로 효봉 스님, 비구였지만 대처측 추천을 받은 석진 스님이 초대 종정과 총무원장을 맡았다. 수좌였던 효봉 스님과 비구 대처 양쪽으로부터 존경 받았던 석진 스님이 종단을 대표하게 된 것이다.

2대 법용, 3대 경산, 4대 영암, 5대 월산, 6대 청담, 7대 청담, 8대 석주, 9대 경산, 10대 서암, 11대 영암, 12대 영해, 13대 자운, 14대 혜정, 15대 석주, 16대 월하 스님등 16명이 1980년 4월 까지 약 18년 동안 총무원장 자리를 거쳤다. 따라서 당시 총무원장의 평균 재임기간은 고작 1년을 넘기지 못하는 경우가 허다했다.

#청담 경산 영암, 원력으로 종단 근대화

목정배 명예교수는 청담 스님과 경산 스님을 뛰어난 리더십으로 대중의 지지를 받으며 종단의 기반을 다지기위해 노심초사 했던 대표적 총무원장으로 꼽았다. 또 김광식 교수는 영암 스님을 뚝심과 남다른 추진력으로 종무행정을 혁신하기 위해 노력했던 분으로 평가했고, 방송작가 윤청광씨는 어려울 때마다 종단의 화합을 이끌며 위기를 극복했던 석주 스님의 지도력을 높이 평가했다.

동시대 인물이면서 막강한 영향력을 지녔던 청담 스님과 경산 스님은 때로는 경쟁적 관계였지만 불교의 사회적 위상과 역할을 늘 고민하고, 한국불교의 현대화하는데 일생을 바쳤다.

16명의 총무원장들 가운데 재임기간이 가장 길었던 스님은 법용 스님으로 3년 4개월을 지냈다. 공식적으로 8대, 15대, 23대 총무원장을 맡아 유일한 3선 총무원장으로 기록된 석주 스님은 15대 때 단 27일을 재임해 가장 짧은 재임기간이라는 기록도 남겼다. 이 가운데 총무원장 출신으로 종정에 올랐던 스님은 청담 서암 월하 스님이다.

통합종단 초대 총무원장이었던 석진 스님(1892~1968)은 남다른 인품으로 많은 불자들의 존경을 받았지만 조선불교조계종 간부 시절 친일 행적 때문에 재조명되지 않고 있다.

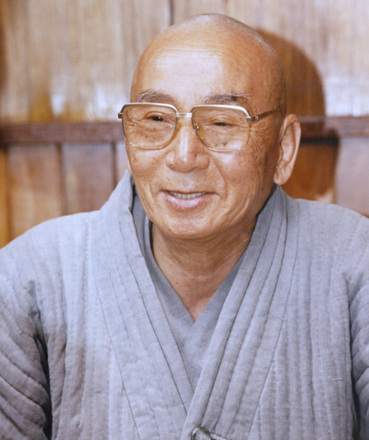

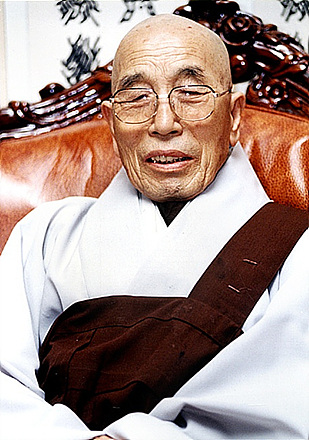

한국불교정화운동의 화신(化身)으로 불린 청담 스님(1902∼1971)은 5~60년대 치열했던 불교정화운동의 한복판에서 “성불(成佛)을 한생 미루더라도 불교정화만은 반드시 이루겠다”고 서원할 정도로 강직했지만, 개인적으로는 ‘인욕보살’이라 할 만큼 고독한 존재였다. 70년대 초 종단 탈퇴라는 배수진을 치면서까지 자신이 생각했던 종단의 이상을 구현하려는 극단적인 면도 있었다. 이때 “본의도 아닌 탈퇴요, 부끄러운 탈퇴요, 죄송스러운 탈퇴인 것이다”며 공개적인 참회를 밝힌 것으로 유명하다.

경산 스님(1917~1979)은 종단의 혼란을 막고 종단과 종립 동국대의 발전을 위한 기틀을 다진 원력보살이었다. 청담 스님과 마찬가지로 역시 1956년 정화불사 운동에 적극 참여했고 1962년에는 동국대 이사장을 역임했다. 늘 청규를 철저히 지키는데 모범을 보였고, 종무를 처리하다 공양시간을 놓치면 ‘때 아닐 때 먹어서는 안 된다’는 청규를 지키기 위해 굶었다. 탁월한 행정처리와 포용력으로 종단의 기틀을 탄탄히 다져놓고 1979년 서울 적조암에서 입적했다. 공식적인 총무원장 재임으로 기록되지는 않았지만 열반하기 전날 아침까지 견지동 총무원에서 종무회의를 주재했을 정도로 종단을 위해 헌신했다.

영암 스님(1907∼1987)은 문제가 얽혀있고 해결의 기미가 보이지 않더라도 특유의 ‘뚝심’으로 풀어갔던 총무원장이다. 조계종 종무행정의 기본은 영암 스님의 재임기간동안 대부분의 틀을 잡았다고 해도 과언이 아니다. 장부는 반드시 2권을 만들어 보관하게 하는 등 사찰경제와 행정혁신을 이뤘다. 해인사 주지 시절 잦은 산불에 힘들어하는 스님들의 체력 증진을 위해 축구장을 만들었던 인간적 면모도 유명하다.

올해 입적한 석주 스님(1909~2005)은 총무원장 3차례 본사주지 3차례 종단의 비상시기 부의장과 의장직을 맡았지만 한번도 본인의 원에 의해 직책을 맡지 않았다. 그러다 문제를 수습하고 나면 스님은 미련 없이 총무원장직을 내놓았다. 청빈하고 ‘무주상(無住相)’의 정신으로 살아온 스님의 포용력은 늘 후학들의 모범이 되었다. 자비심으로 행정에 임했지만 경우에 어긋나는 상황에서는 절대로 뜻을 굽히지 않았다. 특히 스님은 삼보정재가 헛되이 쓰이거나, 정법이 왜곡되는 것을 막기 위해 노력했다.

조계종 제32대 총무원장 선거 홈페이지 가기