“북은 손이 아니라 가슴으로 쳐야한다. 여인을 껴안을 때 가슴이 먼저 나가 손으로 껴안 듯 가슴과 어깨의 힘으로 쳐야 깊이 울린다.”

지난해 3월

| ||||

하지만 그는 스스로를 음악에 타고난 재능이 없다고 규정하며 젊은 시절부터 자나깨나 연습에 매달렸다. “젊은 시절 트럼펫이든 드럼이든 아무리 이를 악물고 연습해도 나아질 기미가 보이지 않자 주위 사람들은 다른 일을 찾아보라고 했다. 그럴수록 독종이 되어 갔다. 밤무대를 뛰고 오면 새벽 3시. 하숙방으로 들어가는 대신 악기 창고로 들어갔다. 후배에게 바깥에서 자물쇠를 채워달라고 부탁한 뒤 날이 새도록 드럼을 두들겼다. 사람들과 말하는 시간도 아까워 혀 끝을 잘라버린 적도 있었다”고 그는 이 책에서 고백한다.

김대환은 자신 뿐만 아니라 후배들한테도 마찬가지였다. 몽둥이를 들고 매섭게 훈련을 시켰다. ‘타고난 재능은 젊은 시절 반짝하고 사라질 뿐’이라는 것을 누구 보다도 잘 알고 있었기 때문이다.

| ||||

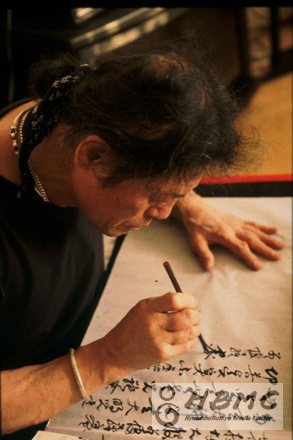

하지만 당초 김대환이 세간의 주목을 크게 받은 것은, 타악 연주자로서보다 쌀 한 톨에 반야심경 283자를 새겨넣은 세서미각(細書微刻)의 달인으로서였다. 1968년 동남아순회 공연중 대만고궁박물관을 구경갔다가 16세기에 세각으로 새긴 글과 그림을 보고 큰 감동을 받은 것이 세서미각을 하게 된 출발이었다. 그에게 미각(微刻)은 단순한 미술 작품을 만드는 의미를 넘어 소리 연구와도 밀접한 관계가 있었다.

그는 “목판을 파고드는 칼끝의 사각사각하는 소리는 내 귀의 미세한 감각을 살려냈고 소리의 세계를 더 깊고 풍요롭게 했다. 뇌성벽력에서 이슬방울 굴러가는 미음에 이르기까지 자연의 소리, 무질서한 감성의 소리에 귀를 기울였으며 그것을 북소리로 구현하기 위해 피나는 노력을 했다”고 이 책에서 설명하고 있다.

미각의 대가가 되기 위해 그가 달려온 삶 또한 연습의 연속이었다. 45배까지 확대 되는 공업용 현미경과 가느다란 철필을 구해 연습에 연습을 거듭했다.

| ||||

“나는 새벽에 일어나 세각에 몰두한다. 그것은 북을 두드리는 일과 함께 나의 몸과 정신을 맑게 단련시켜 주는 일이다. 전혀 상관없는 분야인 듯 보이지만 소리찾기와 세각은 내게 있어 하나다. 둘 다 두드려서 생명을 깨운다는 점이 같다. 요령이나 지름길이 있을 수 없다는 점도 닮았다.”는 그의 말이 이 책을 덮는 순간 내내 가슴속에 미각으로 각인 되는 듯 하다.. 아마도 한 분야에서 일각을 이룬 대가의 성실한 삶을 마주대했기 때문이리라.

◆ 김대환씨가 남긴 말…말…말…

▲ 북소리는 청각만이 아니라 눈으로 들을 수 있고 피부-손과 발의 진동으로 들으며 연주할 수 있다. 북은 혼을 파고 드는 악기다.

▲ 연습은 일종의 구도다. 공연을 앞두고 반짝하는 소나기 연습은 소용없다. 연습은 일상 생활과 같아야 한다. 연습을 하지 않으면 몸이 아프고 불안해져야 진짜 연습을 하는 것이다. 사람들은 콘서트 한번 하고 나면 진이 빠져 쓰러지지만, 나는 콘서트를 휴식처럼 끝낸다. 수행하듯 연습하면 그렇게 된다.

▲ 글씨와 소리는 닮았다. 소리가 클 때는 글씨에 힘이 들어가고, 소리가 작을 때는 글씨에 힘이 들어가지 않는다. 두 가지가 몸에 배어 있으면 소리가 글씨를 돕고 글씨가 소리를 돕는다.

▲ 나는 날씨가 달라도 북소리를 한결같이 내는 법을 터득했다. 연습을 통해 북은 내가 되고 나는 북이 된 까닭이다.

■ <연습은 장엄한 구도(求道)의 길이었다>

흑우 김대환 지음

현암사 펴냄/1만2천원