| ||||

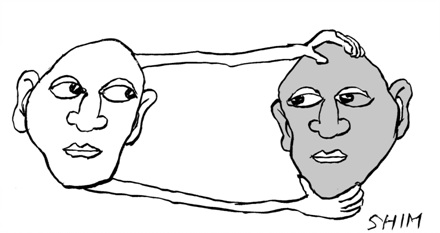

▣ 무아, 혹은 천의 가면들

실제 ‘나’는 수많은 이름을 갖고 있습니다. 그것은 어떤 하나의 얼굴로 고정되거나 환원되지 않습니다.

제 하루를 더듬어 볼까요. 전화로 걸려온 물음에 아는 척 교만을 떨었고, 음악을 틀어놓고 흥얼거렸으며, 앞 차 끼어든다고 화를 내다가, 점심 뭐 먹을까를 고민했고, 원고 청탁을 승낙하며 원고료를 꼽아보다가, 수십만 명이 죽어나가는 재난에는 작은 정성을 보탰으니…. 이 무상한 엇갈리는 천의 얼굴들…. 이 가운데 어느 것이 제 얼굴일까요. 이 모두가 제 얼굴이고, 또 이 모두가 제 얼굴이 아닐 것입니다. 저는 불교가 말하는 무아(無我)가, “네 자아란 없다”는 뜻이라기보다, “너무 많은 자아가 있어, 어느 것을 골라야 할지 모르겠다”란 뜻에 가깝지 않을까 싶습니다.

또 다른 예를 들어볼까요.

저는 제 부모의 ‘아들’로 태어났고, 한 여자의 ‘남편’이며, 내 아들의 ‘아비’입니다. 학교에서 스승으로부터 배운 ‘제자’이면서, 이제는 학생들을 가르치는 ‘선생’의 얼굴도 갖고 있습니다. 지하철을 타면 ‘승객’이고, 술집에 가면 ‘고객’입니다. 좋아하는 사람에게는 ‘친구’였다가 미워하는 사람을 만나면 졸지에 ‘원수’로 떨어지고 맙니다. 우리는 모두 인연에 따라 이렇게 다른 얼굴을 통해 세상과 만나고, 다른 역할들을 통해 세상을 만들어가고 있습니다.

우리 모두가 수많은 얼굴을 갖고 있습니다. 선한 얼굴과 악한 얼굴, 아귀와 야차의 얼굴에서 자비와 헌신의 보살의 얼굴까지, 생로병사 희로애락의 그 중중무진(重重無盡)한 얼굴을 우리 모두가 갖고 있다는 말씀입니다. 그러니 너무 각박해서는 안 됩니다. 스스로를 돌아본 다음, 다른 사람에게는 관용과 이해의 폭을 넓혀 나가는 것이 불도 수행의 첫걸음입니다.

우리 각자, 천의 얼굴을 갖고 있습니다. 그 무상한 변화는 누가 일으키는 것일까요. 내가 ‘전적으로’ 일으키는 것은 천만 아닐 것입니다. 그랬다면 경전 <중부 아함>의 비유처럼, 나는 늙거나 병들지 않을 것이며, 또한 “내가 옳다고 생각하는 것을 저버리지도, ‘이게 아닌데’ 하면서 악을 저지르지도 않을 것”이기 때문입니다. 어디 내 몸과 마음뿐입니까. 세상 또한 내 뜻대로 움직이지 않고, “바램과 운명이 대체로 제각각”이라는 점에서, ‘나’는 스스로 정립하는 주체가 아니고, 타자에 의해, 상황에 의해 의타기(依他起)적으로 세워지는 ‘허수아비’요, ‘물거품’같은 것입니다.

그러므로 단 하나의 얼굴로서의 ‘주체’, 혹은 ‘자아’는 존재하지 않습니다. 이것이 무아(無我)의 뜻입니다. 불교가 무아라고 말할 때, 그것은 나의 얼굴이란 없으며 세상에 개입하는 나의 역할이 없다는 것을 뜻하지 않습니다. 저는 이 ‘오해’가 무아를 둘러싼 논쟁, 특히나 윤회와 관련된 논쟁을 쓸데없는 소모와 공전으로 이끄는 것이 아닌가 하는 안타까움을 가지고 있습니다. 부처님 자신 “자아란 없다”고 생각하는 이 같은 허무주의를 단견(斷見)이라 하여 크게 경계하셨다는 것을 기억하십시오. 부처님은 다만 그 얼굴을 ‘단 하나의 고정된 가면’으로 여기고, 그 역할을 종신 철밥통처럼 ‘단 하나의 고정된 지위’로 간주하는 상견(常見)을 부정할 뿐입니다. 그 사이에 적절한 이해로서의 중도(中道)가 있습니다. <능가경>은 이렇게 말하고 있습니다.

“모든 것은 원인과 조건들이 모여 생기고 이어지는 것인 까닭에 ‘사물’은 스스로 존재할 수 없다. 그런 점에서 ‘존재하지 않는다’고 말할 수 있을 것이다. 그렇지만 그것은 원인과 조건들과 ‘상대적으로 연관되어’ 있기 때문에 ‘존재하지 않는다’고는 말할 수 없다.”

자아는 수많은 법(法)들 가운데 하나입니다. 법들은 원인과 조선으로서, 또 다른 법들과 인연에 의해, 모여 행(行)을 형성했다가 순간적으로, 즉 찰나에 멸하고, 또 다른 형성력이 사태를 진전시킵니다. 그리하여 우주는 찰나에 멸하는 법(法)들의 연기(緣起)로 정식화할 수 있습니다.

연기된 것들, 조건지어진 것들은 그렇게 자신의 길을 갑니다. 그것은 내 작은 자아가 장악할 수 없는 도도한 흐름입니다. 그것이 세계와 우주의 실상입니다. 이 과정에서 자아는 흡사 ‘거품’처럼 일어났다가 다시 사라집니다. 그렇지 않습니까. <금강경>의 마지막 구절의 말씀처럼 자아는 다른 일체의 유위법(有爲法)처럼, 명멸하고 출몰하는 성품을 가지고 있습니다.

▣ 연암 박지원의 명문, 주공탑명

조선 후기의 연암 박지원(1737-1805)은 어느 스님의 탑명에서 그 소식을 이렇게 표현하고 있습니다. “지황 탕약을 짜서 걸러보니/ 거품은 솟아나고 방울은 부글부글/ 그 속에 내 얼굴이 수없이 찍혀 있네/ 거품마다 내가 있고/ 방울마다 내가 있네/ 큰 거품에는 내 모습도 커다랗다가/ 방울이 작아지니 내 모습도 줄어든다/ 방울 속에 내 눈동자가 있고/ 내 눈동자 속에 방울이 들어 있네/ 짐짓 얼굴을 찡그려보니/ 일제히 눈썹을 찌푸리고/ 어쩌니 싶어 웃었더니/ 다들 웃음을 터뜨리네/ 성난 체를 해 보았더니/ 다들 팔뚝을 걷어 부치고/ 잠자는 척을 했더니/ 모두 두 눈을 질끈 감는다”

그는 이 다양한 자아의 출몰, 중중무진의 연기를 어떻게 진흙으로 빚을 수 있으며, 어떻게 수를 놓고 붓으로 그릴 수 있을 것이냐고 한탄합니다. 그렇습니다. 이처럼 찰나에 명멸하고 인연 따라 출몰하는 얼굴들 가운데 과연 어느 것을 ‘나’라 할 것이며, 어느 쪽에 ‘자성’을 부여하겠습니까.

연암은 이런 물음 앞에서 장난기를 발동시킵니다. 그의 유희정신, 예술가적 감성은 놀랍습니다. “방울을 지그시 눌러도 보고/ 머리털로 콕 찔러도 보네/ 시간이 지나 그릇이 식고 차분해지자/ 향기도 사라지고 모습도 잦아들어/ 수백 수천의 내가/ 어디로 갔는지 자취가 없네”

당신은 당신의 얼굴을 내게 ‘이것이오’ 하며 보여줄 수 있습니까. 그 수많은 얼굴들 가운데 어느 것이 당신의 진짜 얼굴입니까. “너는 누구냐”는 불교와 선의 오래된 물음임은 익히 알고 있을 것입니다. 달마와 혜능뿐만 아니라, 서방의 세익스피어도 이렇게 곤혹스럽게 물었습니다. “내가 누구인지 말해줄 수 있는 사람은 누구인가.”