| ||||

그래서일까? 그는 ‘불가의 나이테’가 서른넷이라고 말한다. 환갑이 다 돼 오계를 받고, 불문에 들어섰기 때문이다. 불교에 귀의한 사연도 깊다. 유학자 집안에서 태어났지만, 불자였던 할머니의 영향은 그에게 이미 불종자를 심게 했다. 그리고 반세기가 흘러 동국학원 이사장이었던 경산 스님의 “자네는 불교 일을 해야겠어”란 말 한마디는 그를 포교사의 길로 이끌었다.

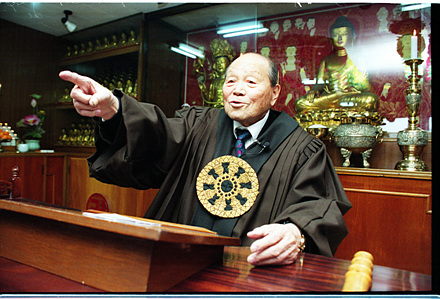

이흥세 옹. 그는 지난 1982년 조계종으로부터 정식 포교사의 품수를 받은 최고령 포교사다. 세간의 잣대로 가늠하면, 벌써 은퇴하고도 남았을 나이다. 그러나 이 옹은 아직도 ‘현역’이다. 24년째 서울 마포포교원 원장으로, 7년 전부터는 어린이집 설립운영자로 지역과 새싹포교 현장을 누비면서 바쁜 나날을 보내고 있다. 자신 수행 또한 철저하다. 매일 새벽 4시 반에 일어나 1시간씩 관음정근을 한다.

“월ㆍ수ㆍ금요일은 어린이집 학부모 법회, 화ㆍ목요일은 포교원 신도 상담, 틈틈이 법회 법문 준비와 경전해설 집필 일정으로 빡빡하게 보내. 그간 주말법회만 총 1306회를 봉행했어.”

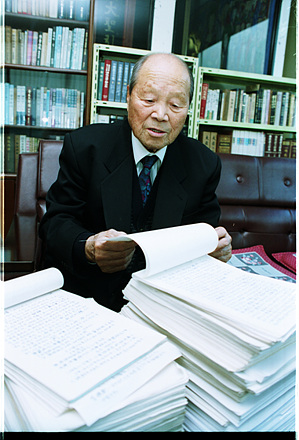

이 옹은 누런 원고지 묶음 50여개를 서재에서 주섬주섬 꺼내놓았다.

“이게 뭔지 알아? 내가 지난 1971년, 그러니까 내가 불교에 귀의한 날부터 30년 넘게 만년필로 꾹꾹 써온 경전강의록이야. 매일 새벽 4시 반에 일어나 4시간씩 <법화경> <능엄경> <화엄경> <승만경> 등 대승경전들의 원문, 한글해석, 종합해설들을 빼곡히 담았지. 장수로만 1만여 장이 넘어. 법회별 일정도 조목조목 적어 놓았지.”

그간의 불교공부 열정인

| ||||

“어려움도 많았어. 완전하게 해야 했으니까. 함부로 내 맘대로 번역하면 안 되잖아. 모르는 부분이 있으면, 무조건 큰 스님들을 귀찮아할 정도로 찾아갔어. <화엄경> 강설을 준비했을 때였지. 어느 경전 한 구절이 꽉 막히더군. 그래서 탄허 스님에게 또 쫓아갔지. 그 때 스님이 ‘지금까지 이렇게 자주 찾아와 묻는 사람은 자네 밖에 없네. 나 보다 더 잘 아는 사람이 왜 자꾸 와. 그만하면 됐어’라고 하시더군.”

전법 원력은 포교원 신도들의 신행상담 활동으로 이어졌다. 신도들의 희노애락을 지켜보며 그들과 함께 했다. 아니 그것들을 자기 것으로 만들었다. 말기 간환자 신도가 절규하면 같이 절규했고, 자녀가 아파 엄마들이 애태우면 똑같이 애를 태웠다. 신도들과 부대끼며 포교를 했다.

“하루는 30대 보살이 포교원을 찾아왔어. 그런데 다짜고짜 ‘시어머니를 빨리 죽게 할 수 없느냐’고 묻더군. 보살의 표정을 살폈지. 시어머니와 좋지 않은 관계 때문에 얼굴이 어둡더라고. 그래서 방법이 있다고 했지. 시어머니가 죽기를 간절히 기도하라고 말했어. 대신 조건을 달았어. 집에 가서는 일체 시어머니에게 절대 복종하고 시키는 일은 뭐든지 하라고. 1주일이 지났을까? 그 보살에게 조금씩 변화가 생기더군. 시어머니에 대한 애틋한 생각이 오히려 더 들게 되더라고 내게 털어놓았어. 한 달이 지나자 그 보살이 눈물을 흘리며 ‘우리 시어머니가 오래 살 수 있게 해달라’고 간곡하게 부탁을 하더군. 간절히 기도하면서 그간 잘못 마음 먹었던 자신을 참회하게 됐다고 말했지.”

이러한 신행상담 에피소드는 여기서 그치지 않는다. 그의 전법 원력은 공군 장교 재직 시절부터 이미 비롯됐다. 지난 1955년 대령으로 전역한 이 옹은 부하들과 함께 조회 때마다 법회를 봉행했다. 관음기도로 병사들의 마음을 안정시키면서 군 포교로 전법인생의 부처의 길을 걷기 시작했다.

“그때는 군법사가 없었어. 군승제도가 도입되기 전이니까. 그러다보니 내가 군승노릇까지 했지. 나를 바라보는 부하들의 눈망울을 아직도 잊을 수가 없어.”

군 제대 후, 61년 유학재단인 성균관에 이사로 자리를 옮기면서도 그 열의는 그대로 이어졌다. 그전에도 그랬듯이 작은 불상을 사무실 캐비넷에 모시고 조석으로 예불을 올렸다. 유림들의 눈치에도 아랑곳 하지 않았다. 오히려 유림들과 불교에 대해 허심탄회하게 이야기하면서 해묵은 불교와 유교의 갈등사를 풀어냈다.

“불교의 핵심이 인과응보지. 유학도 마찬가지야. ‘선인선과 악인악과’라는 가르침은 종교와 상관없이 회통되는 법이지. 모든 행동에 추호도 인과응보를 의심하지 않는 것을 말하지. 이웃 종교인들을 만나도 당당하게 불교를 말할 수 있었던 것도 바로 이 때문이지.”

하지만 시련도 있었다. 지난 1981년 마포포교당을 개원할 즈음이었다. 타종교세가 워낙 강한 마포 지역에 포교원을 세우는 것은 처음부터 ‘바위에 계란치기’였다. 전단지를 가가호호 찾아가 뿌렸지만, 돌아오는 것은 냉담뿐이었다. 가끔 만나는 불자들조차 다른 절에 다닌다며 이 옹을 외면했다.

“오기가 생기더군. 개척정신을 다시 발휘했지. 우선 포교방향을 아이들의 마음잡기에 맞췄지. 그래서 7년 전에 어린이집을 개원했어. 새싹부터 불심을 심어야 하니까.”

그래서 문을 연 것이 마포 아현 3동에

| ||||

2시간가량의 취재가 끌날 무렵. 이 옹은 노거사의 마지막 다짐이라며 이렇게 말했다.

“가진 것을 모든 풀어놓고 가려고 해. 죽는 날까지 불법을 기어코 전하고 갈 거야. 그거 부처님의 제자로서 당연히 해야 할 일이 아니겠어.”