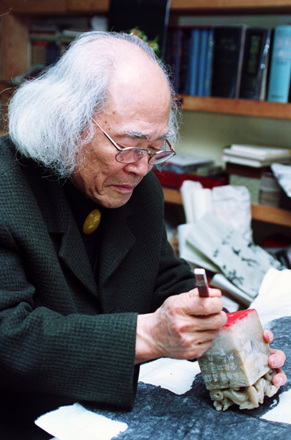

그래서일까. 어릴 적부터 평생을 글씨와 함께 했고 여초(如初) 김응현 선생의 제자로 모든 서체를 두루 섭렵, 서예와 전각의 대가로 꼽히는 구당(丘堂) 여원구 선생(72)이건만 글씨를 쓰려면 여간 조심스럽지 않다.

“쓰면 쓸수록 어려운 게 글씨야. 부족함을 알게 되거든. 눈이 오나 비가 오나 불공을 올리는 그런 심정으로 평생 갈고 닦아야 방명록에 제 이름 석자 큰 부끄러움 없이 적을 수 있지.”

겸손하게 말하지만 그는 분명 이 시대 최고의 서예·전각가다.

1979년 이미

| ||||

최근 작품 <반야심경> <금강경>병풍, <반야심경>과 <천수경> 전각 등에서는 부처님 가르침을 서도(書道)에 담고 있다. 10개월이나 걸려 제작한 <금강경> 병풍이나 서체별로 7벌의 <반야심경>을 쓰고, 네 개의 돌에 새겨낸 것도 돈독한 그의 불심 덕에 가능했다.

경기도 양평 유학자 집안에서 태어나 어린 시절을 보내며 한학과 서예에 익숙한 선생이었지만 본격적으로 서예가의 길로 접어든 건 마흔이 다 돼서다. 새로운 생활을 찾아 상경한 것이 계기였다. 처음 보금자리를 튼 곳은 서울 보문동 산자락의 판자집. 일자리를 구하지 못해 생계유지가 쉽지 않았다. 이 곳에서 선생은 어느 탁발승의 권유로 불교와 인연을 맺었다.

“법당에 가서 앉아만 있어도 마음이 고요해지고 편안해지더라고. 그 뒤론 마음에 여유가 생겼고, 직업도 구하고 서예도 시작할 수 있었어. 그게 다 부처님 가피라고 생각해.”

직장에서 그가 맡았던 일은 경리 업무. 서예와는 어울려 보이지 않는 일이었지만, 감사하는 마음으로 열심히 일했다. 그러던 1970년대 초반 동방연서회 여초 선생 문하에 들어가 일과 서예를 병행하기 시작했다. 낮에는 직장에서 일하고, 퇴근 후에는 글씨를 썼다. 밤을 꼬박 새기 일쑤였고, 몸은 지쳐갔다. 하지만 마음만은 피곤한 줄 몰랐다.

“즐거웠지. 퇴근하면 바로 글씨 배우러 가곤 했는데, 어찌나 그 시간이 기다려졌던지 일이 끝나면 담박질 쳐서 가곤 했어.”

하루 일과 시작과 끝은 참선…"집중의 맛"

中 방문시 국보 사경 본 후 세필 장르 열어

<훈민정음>체 응용한 도장 국새로 지정돼

그 설명할 수 없는 즐거움은 구당 선생을 서예가의 길로 이끌었고, 촌음을 아끼며 몰입해온 수십 년의 세월은 그를 대가의 위치에 올려놓았다. 1979년 제1회 동아미술제 미술상을 수상해 세상에 이름을 알리기 시작, 82년에는 대한민국미술대전 특선, 83년에는 대상을 수상했다. 91년에는 서예대전 운영위원장을, 93년에는 서예대전 심사위원장을 맡았으며, 지금은 그가 키워낸 초대작가만도 30명이 넘고, 국전 대상 수상자도 수두룩하다. 지금 선생의 지도를 받고 있는 제자도 60여명.

구당 선생의 빼놓을 수 없는 공로 가운데 하나는 종전에 굵은 붓으로만 작품 하던 관행을 깨고 세필(細筆)의 지평을 새로이 열었다는 것. 89년 중국에서 열린 교류전 참가차 방중(訪中), 서안의 서예박물관에서 세필로 베껴 쓴 국보급 사경을 보고 “이것이야말로 글씨다”며 감탄한 선생은 귀국해서 <명심보감>과 <금강경>을 금가루로 세필 사경해 전시회를 열었다. 이를 계기로 서예전에서 세필부가 생겨나는 등 국내의 세필 장르가 본격화됐다.

요즘 구당 선생의 하루 일과는 참선으로 시작해서 참선으로 끝난다.

“동료 서예가 한 사람이 6년 전부터 권하던

| ||||

오랜 시간 앉아서 작업해야하는 선생은 등산으로 지친 몸을 푼다. 전국 안 가본 산이 없고, 가보지 않은 사찰이 없다. 사찰을 둘러볼 때 가장 큰 관심사는 현액과 주련이다. 그러나 아쉽게도 실망스런 경우가 많다. 선생 자신이 서산 개심사 일주문과 제주도 약천사 대적광전, 문수사 대웅전의 현액을 직접 썼다. 이 가운데 약천사 대적광전 현액은 길이가 6m나 되는 대형 작품으로, 글자를 확대하지 않고 온전한 크기로 써서 새겼다.

“현액 글씨를 쓸 때는 기도하는 마음으로 온 정성을 들여 쓰지. 잘 쓴 주련과 현액을 걸어 놓으면 사찰이 마치 살아 꿈틀거리는 것 같거든. 쓴 사람의 마음과 기운이 그 작품에 남는 거야. 그런데 요즘은 기계를 사용해서 작은 글씨를 확대하거나 비석 글씨도 기계로 새기다보니 글씨가 힘이 없어지고 제 멋이 안 나. 그래 참 아쉬워.”

구당 선생이 아쉬워하는 건 이뿐이 아니다. “요즘 사람들은 너무 성급해. 문인화 한다는 사람들이 글씨를 몰라. 성급하게 그림을 그리려다보니 글씨를 건너뛰는 게지. 붓으로 한 획 한 획 그려가는 문인화는 글씨 쓸 때의 붓놀림과 다르지 않거든. 그런데 그걸 무시하고 그림을 그리니까 그림의 획이 살아나지 않아.”

글씨를 잘 쓰는 비결이 무엇이냐는 질문에 구당 선생은 먼저 참는 것을 배우라고 말한다. “‘글씨는 곧 그 사람’(書如其人)이라. 겉멋만 추구하지 말고 마음을 닦으며 꾸준히 노력하는 게 제일이야.”

이를 증명이라도 하려는 듯 선생은 고희를 넘긴 지금도 작품 구상과 연구를 게을리 하지 않는다. 제자들이나 가르치고 한가하게 지내다보면 금방 뒤처져 새로운 작품을 낼 수가 없단다.

구당 선생은 새해가 되면 <금강경>을 전각으로 제작할 계획이다. 많은 이들이 독경하는 금강경을 한 자 한 자 새기며 부처님의 가르침을 마음에 새길 생각이다.

“무릇 모습을 가진 것은 모두 허망하다(凡所有相皆是虛妄) 했지만 돌에 새긴 부처님 말씀을 보며 발심할 누군가가 있다고 생각하면 허망한 일만은 아닐 듯싶어요.”

사진=고영배 기자